郭守貴 40歲,貴州省黔西縣金鐘小學代課教師。有著22年的代課教齡,他要一心一意留在學校等轉正的機會,現在他每月工資1000元左右,不到有編製教師的一半。

潘德祿 33歲,在貴州巖腳小學代課7年。他敲擊角鐵宣布上課,學校沒有電鈴。在這個貧困的寨子中,潘德祿老師家算是很窮的,他16歲的女兒,去了浙江打工,目前是家中的經濟支柱。

9月4日,代課教師潘德江正在為領取新書包的小朋友整隊。身後學校的3間教室和一間辦公室,是他和潘德祿老師一起跑到縣裏面申請20多次,最後聯系到一位香港愛心人士,捐款5萬元於2008年建成的。

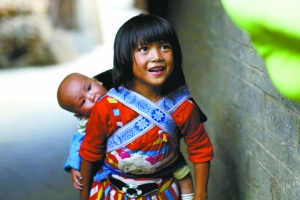

9月3日,一年級的女孩放學回家後帶弟弟。當地孩子很小就承擔家務,村小的存在給了他們受教育的機會。

他們沒有“名分”,沒有合理待遇,他們被稱為“代課教師”,指在農村學校中沒有事業編製的臨時教師,早年也被稱為民辦教師,盡管早在1985年,教育部就取消了民辦教師,但因農村條件艱苦,招攬正式教師難度大,如今,代課教師仍在西部地區,特別是偏遠山區教育中起到了推動作用。

9月4日,貴州省貴定縣森山村巖腳小學,校長潘德江與老師潘德祿將全校的60個學生聚集在新修整的操場上,領取好心人從上海寄過來的書包文具等物品。

“校長賣血”引發關註

原本默默無聞的巖腳小學,在近一個月的時間裏,路修通了、圍墻修起來了、捐贈物資也來了。這些變化,源於本報8月8日刊發的關於貴州血漿站關閉的報道。在報道中提到,巖腳小學的兩位老師也參與其中。一時間“校長賣血”得到社會各界的關註。

巖腳小學的校長潘德江與老師潘德祿都是代課老師,他們所在的學校嚴格說來只是一個村辦教學點,只有1到3年級共60多名學生。他們每月只有280元工資,以前每月賣血能有約300元額外收入。如今采漿站關閉後,他們舉步維艱,好在有許多好心人為他們捐款,資助他們繼續留校教學。

羅麒麟 25歲,四川新和小學代課教師,教齡兩年,他讀過大學一年級,後來因故退學,在外闖蕩幾年後回鄉做了代課教師,他覺得自己還年輕,應該多積累經驗,將來的事情將來再說。

孫大洋 29歲,未婚,黔西銀龍小學代課教師。目前只有每月七八百元的收入。他說自己不敢有結婚的想法,如果在兩三年內不轉正,將去尋找別的出路。

沒有名分 前途暗淡

貴州省黔西縣金鐘小學,今年40歲的郭守貴老師,已經在這所學校代課22年。這些年來,多次轉正機會與他擦肩而過,他說自己教了這麽多年的書,不會幹別的,唯一的心願就是繼續等待機會轉正。

黔西銀龍小學的孫大洋,今年29歲,他的父親也是教師,所以畢業後,家裏托關系讓他成了一名代課老師,期望將來有機會轉正。年輕氣盛的他後來選擇外出打工。然而幾年後,父親和妹妹意外去世,他不得不回到家中,邊照顧老母邊在學校代課。

像郭守貴、孫大洋這樣的代課老師在西南地區並不罕見。每個縣都有數十到上百人,有的代課老師在當地教委備了案,有的是村裏面自己請的,主管部門也默認,但沒有備案,所以,準確的數字無法統計。

條件艱苦 編製難求

幾年前,國家集中辦學,將許多山區村小合並到所在地區的中心學校。不久後,由於學生上學路途遙遠等實際困難,地方教委開始恢復村小,但因為條件艱苦等原因,教職員工緊缺,只好在當地聘請學歷較高的人(在西南農村,高中學歷就算學歷高)做代課老師。而對於中心學校而言,正式的編製意味著可以享受事業單位的待遇,競爭激烈,存在“走後門”的情況,很多有編製的教師在上一兩年班後就被“借調”到別的單位,因此也需要代課教師的支援。(記者郭鐵流 攝影報道)

憑什麽不讓代課教師轉正

郭省是蔚縣的宋家莊鎮中心校大寧村小學的唯一一名教師,老師、班主任和校長都是他一個人。可他三歲時得了小兒麻痹症,已經39歲身高還不足1.2米。從1991年10月起,他就在河北蔚縣宋家莊鎮做代課教師。整整20個年頭了,幾經輾轉,每一次代課教師“轉正”都與他擦肩而過。當地的縣委書記曾說:“郭省不能轉正,他有損蔚縣的教師形象。”

郭省的遭遇令人同情,然而,郭省並不是孤例。昨日《工人日報》對甘肅清退代課教師進行了報道,54歲的王安治,有長達34年的教齡,有大專畢業證、有教師資格證、有漢語普通話水平合格證,卻在2009年被清退,在被清退時,連800元的一次性補償也沒拿到。這是很多代課教師殘酷的現實:領導想讓你回家,就隨時回家。

客觀而言,在清退代課教師這一工作中,有的地方做得不錯,可在不少地區,獲得“代轉公”機會的代課教師極少,很多代課教師面臨被無情清退打發的命運,而令人不可思議的是,當地在清退代課教師之後,其實面臨教師短缺的問題,有的甚至對清退的教師采取回聘方式,只是改名為“代課人員”或“臨時代課教師”、“合同代課教師”,還有的繼續以代課教師名義去招聘新教師。

優秀代課教師長期在教學第一線,憑什麽不能轉正?官員在用手中的權力,肆意踐踏普通教師的尊嚴,這才真正有損教育的形象。 (新聞來源:新京報)