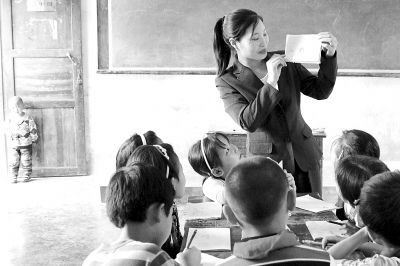

楊登會給班上的學生講評美術作業,她的孩子像往常一樣靜靜地站在教室門口,看著媽媽講課。記者 郭紅松攝

6月20日,剛下過雨,山裏的路變得泥濘起來。放學了,楊登會把學生送出校門,拉好書包上的拉鏈,有的孩子要走一個多小時的山路才能到家,楊登會叮囑:“註意安全,一起結伴走。”

三尺講臺

2004年8月,從貴州省仁懷師範學校畢業後,楊登會考取了遵義縣鐵廠鎮三星小學教師。她和父親走了一天一夜,一路打聽,才找到這所遵義縣最邊遠的山區小學。學校的教室在吱吱呀呀的木樓裏,樓上學生走動,樓下教室就下灰塵。

父親第二天要返家,不到20歲的楊登會哭著要一起走。但上課鈴聲響起,她還是不由自主地走進教室,站上了講臺。

孩子熱切的眼神漸漸打開了楊登會的心結,她留在了三星小學。

放學後學校空蕩蕩的,楊登會感覺空虛,甚至有些恐懼。她想了個辦法,經常跟學生回家,既做了家訪,又體驗了艱苦生活,還打發了時間。

後來,楊登會戀愛了,對象是三星小學七個教師中的一個男教師。她有了自己的家庭和孩子。

山村小學的生活是清苦的。喝水得去兩公裏外的山腳挑,沒有電腦,手機信號也不好,報紙看不到當天的。

孩子一歲多了,楊登會有些想離開這裏。面對學生們強烈的求知欲望,家長熱情的期盼,楊登會猶豫了。和丈夫反復談心後,她選擇了堅守在山裏的三尺講臺上。

最困難的時候漸漸過去了。遵義縣對鄉村教育特別重視,幾年間,政府對全縣146所邊遠農村中小學的校舍全部實施了改造。2007年,三星小學校舍也重新做了翻修,成了當地最好的建築。今年年底學校就可以上網了,楊登會特別高興:“在山裏也可了解世界發生的變化了。”

愛心橋梁

三星小學三年級僅有8個學生,楊登會從一年級開始一直帶,對孩子們有了很深的感情:“像姐姐對弟弟,更像母親對子女。”

當地青壯年很多出去打工了,山裏孩子多是留守兒童。孩子們放學後得趕回家幹農活,沒有多少時間和老師交流談心。楊登會就讓孩子們寫日記記心裏話,她認真批改,這樣在師生之間架起了心靈溝通的橋梁。

孩子們在日記裏寫道:“老師像香香的桂花”,“老師像撫摸著我們的太陽”……稚嫩的語言傳達出真摯的贊美,楊登會看著看著,心頭酸酸的,暖暖的,眼淚不知不覺流了下來。

楊登會對學生要求很嚴格,不許遲到,她不斷鼓勵孩子們好好學習:“將來走出大山獲得更好的教育,為社會作貢獻。”

鄧小東剛從大學畢業來到三星小學,他非常敬佩楊登會:“我想好了,也要像楊老師一樣,把青春獻給大山裏的孩子。”

三星小學校長朱正柏說:“這裏69個娃娃需要和城裏孩子一樣公平的教育。楊登會這樣有知識的好老師,是三星村的孩子將來走出大山的希望。”(新聞來源:光明日報)