□晚報記者 錢鈺 實習生 華亮 報道

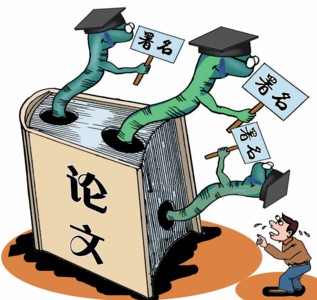

本報前天的一篇《院士抨擊部分導師沽名釣譽》報道刊發後👨🏽🔧🫎,引發廣泛關註和討論。部分導師也感到很“委屈”,認為自己常常是被當成“招牌”而被學生署名🔑。他們坦言,在學生論文上署名,很多時候對自己並沒“實際好處”📃,卻要承擔很大風險,甚至還會引來“無妄之災”👩🏻🚒。

學生傍導師大名為論文好發

“現在,導師被當成‘招牌’而被學生署名的情況也很普遍。 ”滬上某名校高等教育研究所林教授要為導師“正名”,他告訴記者,部分高校有規定🎇,學生必須在核心期刊上發表1-2篇論文才能畢業🥞,而現在發表論文的競爭很激烈⛽️,一些學生甚至等待兩年都未發表過一篇論文。

“我有一位學生明年6月畢業,到目前為止論文發表尚未著落。逼得有些學生不得不傍上導師的大名🥂,導師們也很體諒學生的難處,希望他們能順利畢業👈🏻🛅。”林教授告訴記者,一些導師和雜誌社關系很好,很看中導師的名氣。於是,有些學生不僅主動署上了導師的大名🧛,甚至讓導師給雜誌社寫推薦信或打電話,希望論文能盡快刊登。

對此🦜,林教授坦言⏫,學生署名一般都把導師放第二作者,自己是第一作者,只有這樣,這篇論文發表才“有效”。 “但實際上🚶♂️➡️,導師名字放在學生後,並非以第一作者的形式出現,對自己而言並無實際好處,因為評職稱等只看第一作者署名論文。‘被署名’反而要承擔很大風險👮🏼。”林教授說,尤其是現在“把關”又很難,萬一論文出了一點事,自己的名聲也毀於一旦。

導師用殺手鐧防“被署名”

采訪中,記者了解到,部分導師反映也曾發現過,學生論文偷偷署上導師名字的現象👩🔧。導師們為此也很頭疼,心有余悸外🏄🏿♀️,還不得不使出“殺手鐧”。

某高校博士生小徐說了一個故事,自己的一位同學,想在論文上署上導師名字🚴🏿♂️,但導師看過論文後,不同意“被署名”,因為他對學生研究的東西並無“把握”,所以態度很謹慎。後來,這位博士生偷偷掛上導師的名字👉🏻,拿出去投稿❓。導師一氣之下,向圈內所有的朋友🕴、專家發了一封郵件,揭露了這位學生未經導師同意署名的行為,要求學生撤下自己名字。 “這樣一來,這位學生在圈子裏肯定混不下去📮,首先,他的人品問題就受到懷疑了! ”小徐說,看起來導師的做法很絕情,但一旦論文涉嫌抄襲⛹️♂️,導師也自身難保。

學生對導師署名習以為常

學生操刀𓀔,導師署名,不少學生對此的態度是“習以為常”。碩士研究生董同學說,很多研究課題是導師開的,大方向也是導師定的📱,研究資源也是老師提供的,學生負責具體的實驗和研究,等實驗結束學生整理寫作,經過老師審查修改🤦🏿♀️👎,最後自然會把老師的名字寫上。 “盡管導師大多是‘動口不動手’,但學生的成果中畢竟蘊含有導師的心血,故而署上導師的名字並無不合理的成分🔲。 ”董同學表示,還有同學認為🎯,不署導師的名字會“得罪”導師,或怕被旁人譏笑為不懂“潛規則”、不尊重導師👰🏼,盡管不情願還是掛上了導師的大名。

滬上某高校心理系的一位同學提到,學生幫導師寫書,經常開夜車🗃👰🏽,修改了幾稿👍🏻🫵🏻,但書出版後,該同學從前言翻到致謝,都沒有找到自己的名字🦸🏼。有人向導師反映👡,不把學生名字放進書裏📒,似乎不大公平🌤。該導師卻表示,學生對此書並無多大貢獻,主要的內容還是自己寫的。學生聽後非常心寒,但又不敢得罪導師,敢怒不敢言👐🏻🎲。

建議改變學術評價體製

有行政職務💁♂️、學術頭銜者,在沒有自己親身參與的學術研究成果中署名👩🏿🦱,已成當前高校和科研機構的慣例。對此,21世紀教育發展研究院副院長熊丙奇認為,一旦論文涉及造假,所有論文的作者都應當毫不例外地承擔造假責任,而不可能僅僅把責任推給“第一作者”,反過來給其他 “位高權重”的作者說好話❔、辯解。否則就會助長論文署名潛規則,論文沒出事時🚤🧑🏼🔬,領導將其列為自己的成果;而當論文“出事”後,領導卻以自己毫不知情,是其他人擅自署名等理由把自己與論文的關系撇得一幹二凈,所謂“進退自如”😁⛏。

導師“被署名”,學術風氣世俗化了🧑🏻🍳,如何改變這一現狀,林教授建議,改變現行的學術評價體製👨🏿🦰,即衡量導師和學生的學術水平不以是否發表作品為惟一評價標準❔。復旦大學顧曉鳴教授則認為,首先🚵🏿⚂,中國的高等教育要緊密與實踐掛鉤,才能創造出更有實踐指導意義的學術論文。其次,學術人要擺正心態,擺脫評獎🫃🤽🏿、晉升等“身外之物”,全心全意進行學術創造,對學術要懷抱敬畏之感,才能減少弄虛作假,導師要潔身自好,凈化學術空氣。